神奈川県 エリア一覧

- 横浜市 横浜市の地域情報

- 横浜市鶴見区 横浜市鶴見区の地域情報

- 横浜市神奈川区 横浜市神奈川区の地域情報

- 横浜市西区 横浜市西区の地域情報

- 横浜市中区 横浜市中区の地域情報

- 横浜市南区 横浜市南区の地域情報

- 横浜市保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区の地域情報

- 横浜市磯子区 横浜市磯子区の地域情報

- 横浜市金沢区 横浜市金沢区の地域情報

- 横浜市港北区 横浜市港北区の地域情報

- 横浜市戸塚区 横浜市戸塚区の地域情報

- 横浜市港南区 横浜市港南区の地域情報

- 横浜市旭区 横浜市旭区の地域情報

- 横浜市緑区 横浜市緑区の地域情報

- 横浜市瀬谷区 横浜市瀬谷区の地域情報

- 横浜市栄区 横浜市栄区の地域情報

- 横浜市泉区 横浜市泉区の地域情報

- 横浜市青葉区 横浜市青葉区の地域情報

- 横浜市都筑区 横浜市都筑区の地域情報

- 川崎市 川崎市の地域情報

- 川崎市川崎区 川崎市川崎区の地域情報

- 川崎市幸区 川崎市幸区の地域情報

- 川崎市中原区 川崎市中原区の地域情報

- 川崎市高津区 川崎市高津区の地域情報

- 川崎市多摩区 川崎市多摩区の地域情報

- 川崎市宮前区 川崎市宮前区の地域情報

- 川崎市麻生区 川崎市麻生区の地域情報

- 相模原市 相模原市の地域情報

- 相模原市緑区 相模原市緑区の地域情報

- 相模原市中央区 相模原市中央区の地域情報

- 相模原市南区 相模原市南区の地域情報

- 横須賀市 横須賀市の地域情報

- 平塚市 平塚市の地域情報

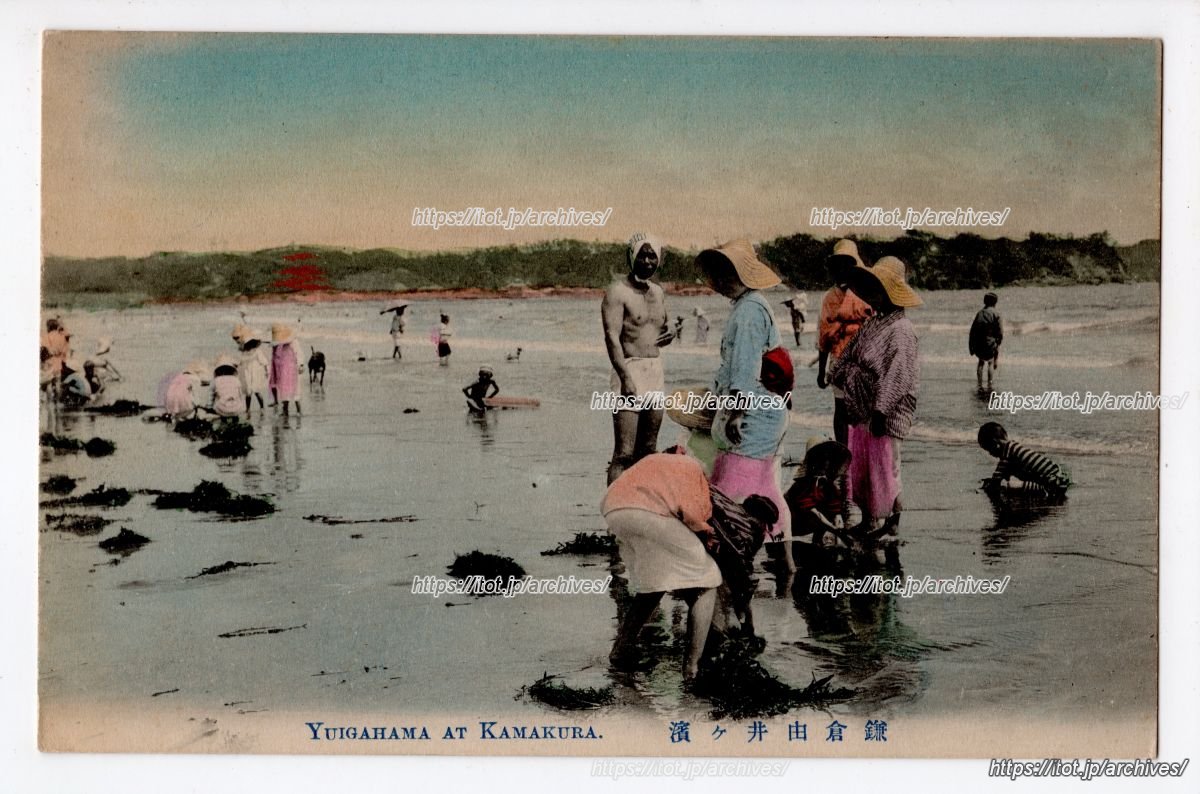

- 鎌倉市 鎌倉市の地域情報

- 藤沢市 藤沢市の地域情報

- 小田原市 小田原市の地域情報

- 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市の地域情報

- 逗子市 逗子市の地域情報

- 三浦市 三浦市の地域情報

- 秦野市 秦野市の地域情報

- 厚木市 厚木市の地域情報

- 大和市 大和市の地域情報

- 伊勢原市 伊勢原市の地域情報

- 海老名市 海老名市の地域情報

- 座間市 座間市の地域情報

- 南足柄市 南足柄市の地域情報

- 綾瀬市 綾瀬市の地域情報

- 葉山町 葉山町の地域情報

- 寒川町 寒川町の地域情報

- 大磯町 大磯町の地域情報

- 二宮町 二宮町の地域情報

- 中井町 中井町の地域情報

- 大井町 大井町の地域情報

- 松田町 松田町の地域情報

- 山北町 山北町の地域情報

- 開成町 開成町の地域情報

- 箱根町 箱根町の地域情報

- 真鶴町 真鶴町の地域情報

- 湯河原町 湯河原町の地域情報

- 愛川町 愛川町の地域情報

- 清川村 清川村の地域情報

気になる街の記事検索

気になる街の記事検索

神奈川県のエリアガイド

神奈川県のエリアガイド